This article examines tropical agriculture, highlighting both its challenges and potential for sustainable food production capable of supplying food demand. Despite abundant natural resources, structural and environmental barriers persist, leading to low productivity, especially in Sub-Saharan Africa. Drawing on evidence, the text explores opportunities for progress based on the experiences of Latin America and Asia, where greater investment in research and innovation has yielded more promising outcomes.

A região de agricultura tropical, situada entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, desempenha um papel estratégico no sistema agroalimentar global, abrigando uma parcela significativa dos recursos naturais essenciais para a produção de alimentos, como 40% das terras aráveis e 52% dos recursos hídricos disponíveis mundialmente (Banco Mundial 2025; FAO 2025). Apesar desse potencial, desigualdades produtivas e fatores estruturais e climáticos têm historicamente dificultado o uso eficiente desses recursos, agravando desafios como a insegurança alimentar, especialmente na África Subsaariana (SSA). Nessa região, baixos índices de produtividade agrícola refletem limitações em vários aspectos, que acentuam desigualdades socioeconômicas e impactos ambientais, perpetuando ciclos de pobreza em uma região com rápido crescimento populacional – a zona tropical representará cerca de 56% da população mundial até 2050 (ONU 2025).

Casos de sucesso na região, entretanto, oferecem lições valiosas. Enquanto o Brasil se destacou pela alta produtividade, com produção em larga escala e geração de grandes excedentes alimentares (Vieira-Filho & Fishlow 2017), países asiáticos como Índia e Vietnã lograram avanços com tecnificação de pequenas propriedades durante a Revolução Verde (Hazell 2009). Essas experiências ilustram as potencialidades da agricultura tropical, embora as experiências pregressas também indiquem que replicação e escalabilidade de modelos dependem de ações direcionadas a superar barreiras específicas de cada região – sejam elas históricas, institucionais, agroecológicas ou tecnológicas.

Assim, o objetivo deste texto é analisar criticamente o desenvolvimento e o estado atual da agricultura na região tropical, destacando seus entraves e potencialidades. A partir de uma abordagem baseada em evidências científicas e dados, propõe-se discutir questões que envolvam o posicionamento da região como provedora de uma agricultura sustentável e produtiva, capaz de atender à crescente demanda alimentar e, ao mesmo tempo, amparar o desenvolvimento socioeconômico regional[1].

DEFININDO “AGRICULTURA TROPICAL”

“Agricultura tropical” não possui uma definição consensual, abrangendo aspectos geográficos, climáticos e socioeconômicos. Este estudo define “agricultura tropical” como as atividades agrícolas desenvolvidas em países situados total ou majoritariamente entre os trópicos de Câncer (23,5° N) e Capricórnio (23,5° S), mas considerando também territórios com ocorrência de clima tropical, conforme Köppen (1936). A definição foca condições físicas e produtivas, sem critérios relacionados à renda ou desenvolvimento agrícola. A lista de países e organização de agrupamentos para apresentação dos dados está apresentada no Quadro 1.

Quadro 1. Lista de países classificados como de ocorrência de agricultura tropical no estudo. Fonte: elaboração própria.

PRODUÇÃO, PRODUTIVIDADE E DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

A “Revolução Verde” do século XX marcou um ponto de inflexão na produtividade agrícola, especialmente em regiões da Ásia e da América Latina. Esse movimento não apenas ampliou a oferta de alimentos para consumo interno, como também gerou excedentes exportáveis, com destaque ao caso do Brasil (Hazell 2009; Ameen & Raza 2017). O processo originado na década de 1940 foi parte das iniciativas do Plano Marshall, lideradas por ações dos EUA e da ONU para reestruturação europeia no pós-guerra. Posteriormente, sua disseminação para países em desenvolvimento foi impulsionada por parcerias entre setores públicos e privados no combate à insegurança alimentar (Barros 2022).

A colaboração de entidades norte-americanas com universidades e empresas de tecnologia agrícola de países em desenvolvimento, como a Embrapa no Brasil, desempenhou um papel fundamental na intensificação do uso da terra e no crescimento da agropecuária (USAID 2016; Barros 2022). Esse avanço enfrentou temores como o “malthusianismo” dos anos 1950, que previa escassez de alimentos diante do aumento populacional. Entre 1950 e 2000, a produção mundial de cereais triplicou, enquanto a área cultivada aumentou apenas 30%, e a população global dobrou (Pingali 2012).

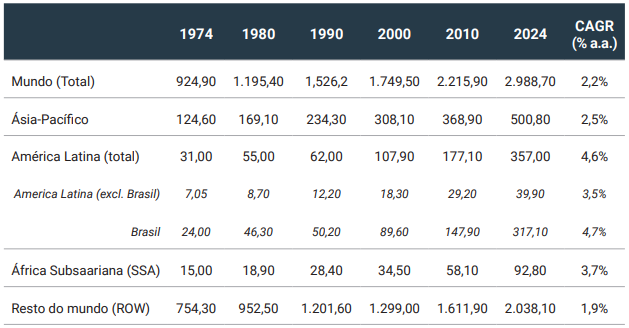

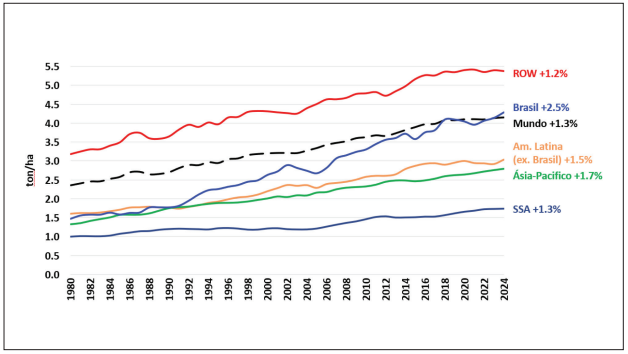

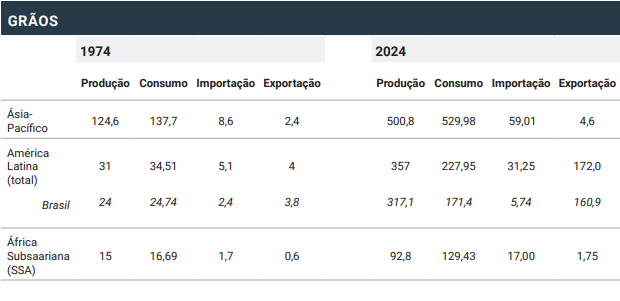

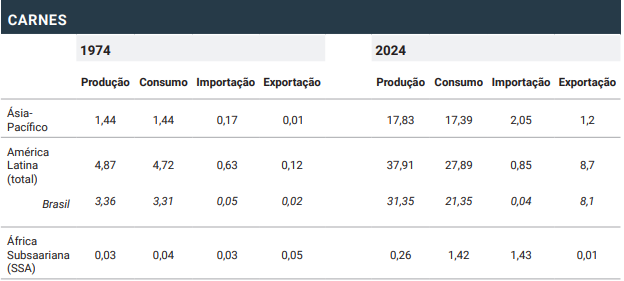

Na África Subsaariana (SSA), contudo, os efeitos da Revolução Verde foram mais limitados. Embora a produção de grãos tenha crescido desde os anos 2000, os níveis continuam muito abaixo dos observados em outras regiões tropicais. As tabelas 1 e 2 ilustram essa diferença, mostrando a evolução da produção de cereais selecionados (trigo, arroz, milho e soja) e de proteínas animais.

Tabela 1. Evolução da produção de grãos e cereais selecionados (soja, milho, trigo e arroz), em toneladas, que compuseram 89,5% da ingestão calórica diária per capita de cereais e oleaginosas no mundo em 2022 (FAO 2025). Fonte: elaborado pelo Insper Agro Global com base nos dados do USDA (2025).

Tabela 2. Evolução da produção total de carnes (bovinos, frangos e suínos) em toneladas. Fonte: elaborado pelo Insper Agro Global com base nos dados do USDA (2025).

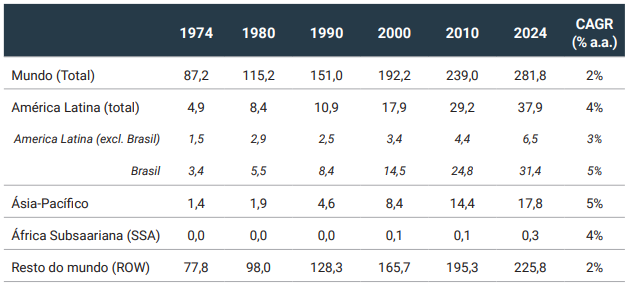

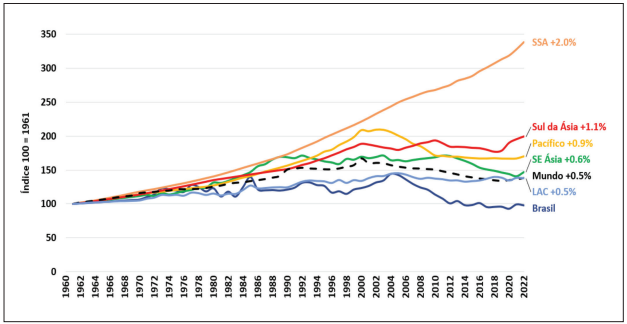

O limitado alcance da Revolução Verde na SSA é evidenciado pela relativa estagnação da produtividade total dos fatores de produção – utilizado aqui como referência de produtividade de modo mais amplo – da agricultura na SSA desde a década de 1960, enquanto os índices da América Latina e Ásia evoluíram bem acima da média global, com o Brasil na liderança (Figura 1). Tal fato é crucial à baixa disponibilidade de alimentos per capita na SSA, influenciando na perpetuação de quadros de pobreza e de desnutrição.

Figura 1. Produtividade total dos fatores de produção na agricultura em regiões selecionadas. Fonte: elaborado pelo Insper Agro Global com base nos dados do USDA ERS (2025). Nota: regiões selecionadas como aproximação para as regiões tropicais, respeitando as classificações da USDA. No entanto, cada região pode conter alguns países não considerados dentro da classificação de “agricultura tropical” adotada neste presente estudo.

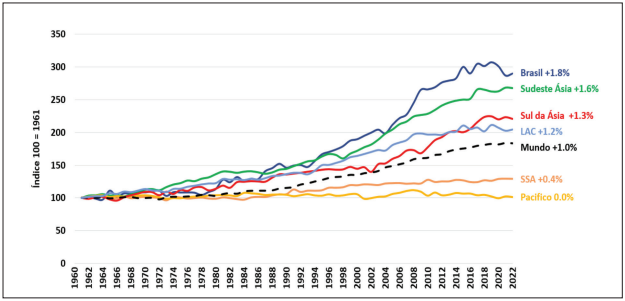

O avanço da produtividade agrícola pós-Revolução Verde baseou-se na adoção de tecnologias modernas, como sementes melhoradas, fertilizantes, defensivos químicos e irrigação (Ameen & Raza 2017). Na América Latina e Ásia, o êxito no crescimento agrícola é associado a políticas públicas que fomentaram pesquisa, infraestruturas, assistência técnica, financiamento e até garantia de mercados (Pingali 2012). Na SSA, entretanto, a evolução foi tardia e inconstante, com desafios estruturais e de governança que comprometeram a ação de políticas agrícolas contínuas e eficazes (Poulton, Kydd & Dorward 2006). A Figura 2 demonstra essa evolução histórica, indicando que a produtividade agregada de grãos considerados ainda não atingiu patamar equivalente ao de países mais desenvolvidos de regiões temperadas, com apenas o Brasil atingindo resultados acima da média global.

Figura 2. Produtividade agrícola agregada dos grãos (apenas arroz, soja e milho) e oleaginosas selecionados, por regiões e países. Fonte: elaborado pelo Insper Agro Global com base nos dados do USDA (2025).

Na África Subsaariana (SSA), a limitada infraestrutura de pesquisa, o subfinanciamento, a alta rotatividade de profissionais e a fragilidade dos serviços de extensão comprometeram os avanços agrícolas. Estratégias como pesquisa participativa, descentralização e apoio internacional podem ajudar a adaptar tecnologias às realidades locais (Banco Mundial 2008). Enquanto a adoção de inovações em culturas como trigo, milho, arroz e soja foi decisiva para o crescimento na Ásia e América Latina (Hazell 2009; Pingali 2012; Vieira-Filho & Fishlow 2017), na SSA muitas tecnologias foram aplicadas sem considerar especificidades regionais, como o uso de fertilizantes padronizados em solos altamente heterogêneos (Jayne & Rashid 2013).

Com relação ao uso de insumos, o aumento necessário à tecnificação ocorreu majoritariamente por meio de importações, uma vez que o segmento “pré-porteira” do agronegócio local não acompanhou o crescimento da demanda, ampliando a dependência internacional. De 2000 a 2024, as taxas médias anuais de crescimento das importações de fertilizantes – insumo essencial à melhoria da qualidade dos solos – na SSA, Ásia e América Latina foram expressivamente maiores que a média global (12,4%, 7,2% e 6,5%, respectivamente, contra 4,4% na média global) (TDM 2025). Com isso, o custo dos insumos e sua volatilidade, especialmente fertilizantes, passam a ser um dos obstáculos, cuja importação representa mais de 60% da demanda na SSA, com preços que podem chegar ao dobro dos praticados em países desenvolvidos (IFDC 2016). Infraestruturas logísticas deficientes intensificam esses desafios, aumentando os custos e limitando a conectividade entre agricultores e mercados, o que reforça, inclusive, a própria dificuldade de desenvolvimento local e dependência das importações de alimentos finais (FAO 2015; Sheahan & Barrett 2017).

Na SSA, apenas 6% das terras agricultáveis contam com irrigação, frente a 37% na Ásia, refletindo limitações estruturais e financeiras que dificultam a adoção de tecnologias promissoras, como gotejamento e sistemas movidos a energia solar (FAO 2020; You et al. 2011). Embora a Revolução Verde tenha impulsionado ganhos relevantes, sua replicação mostrou-se limitada na região, onde a elevação sustentada da produtividade depende de estratégias adaptadas às especificidades locais, o que até agora ocorreu de forma insuficiente.

No que se refere à intensidade de mão de obra, verifica-se queda na demanda por trabalhadores em países que apresentam maior evolução da produção (Figura 3). Apesar das diferenças de modelos de desenvolvimento – como no Brasil, onde o modelo produtivo é predominantemente baseado em grandes propriedades altamente tecnificadas e poucas culturas, ou na Ásia, onde organizações familiares em pequenas propriedades são mais comuns –,a tendência de diminuição da intensidade de mão de obra na agropecuária é uma característica comum, em um processo de substituição de trabalho por capital, com mecanização e uso de tecnologias mais avançadas (Garcia 2014). Essa tendência, contudo, é menos evidente na SSA, refletindo as limitações da região na adoção de tecnologias agrícolas em escala.

Figura 3. Índice de trabalho – intensificação baseada em número de trabalhadores ocupados na atividade agropecuária. Fonte: elaborado pelo Insper Agro Global com base nos dados do USDA (2025). Nota: índice calculado com base no número de adultos economicamente ativos (homens e mulheres) empregados principalmente na agricultura.

O processo de modernização não apenas transforma a dinâmica produtiva no setor agropecuário, mas também reforça a hegemonia de sistemas agrícolas intensivos em capital. Isso favorece uma especialização produtiva em atividades frequentemente menos intensivas em trabalho, favorecendo a exclusão de produtores que não acompanham padrões tecnológicos emergentes (Garcia 2014; Blanco & Raurich 2022). Esse cenário está associado também ao avanço do processo de urbanização em muitas dessas regiões, embora as disparidades permaneçam mais evidentes na SSA.

SEGURANÇA ALIMENTAR E A RELAÇÃO DE PRODUÇÃO, CONSUMO E COMÉRCIO DE ALIMENTOS

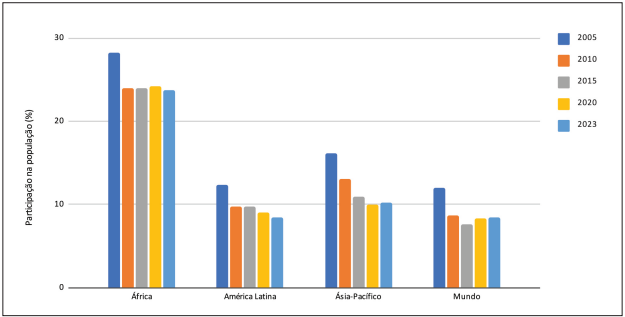

No âmbito da disponibilidade de alimentos, a desnutrição – definida pela FAO (2025) como a ingestão insuficiente de energia (calorias) – é amplamente considerada um indicador de referência. Essas taxas variam significativamente entre e dentro das regiões (Figura 4). A SSA apresenta os índices mais elevados, com países como o Quênia registrando mais de 30% da população em estado de desnutrição. Na Ásia, embora a elevada produção regional contribua positivamente para a disponibilidade de alimentos, desafios persistem em países densamente populosos, como a Índia, que ainda lidam com altas taxas de desnutrição, apesar da alta produção. Por outro lado, a América Latina demonstra uma situação mais favorável, com prevalência de desnutrição média inferior à taxa global em 2023, embora persistam amplas desigualdades.

Figura 4. Prevalência de desnutrição sobre a população total nos trópicos por região, em percentuais, de 2005 a 2023. Fonte: elaborado pelo Insper Agro Global com base nos dados do FAOSTAT (2025). Nota: indicador expressa a probabilidade de um indivíduo selecionado aleatoriamente da população consumir uma quantidade de calorias insuficiente para cobrir suas necessidades energéticas para uma vida ativa e saudável.

A insegurança alimentar decorre de uma interação complexa de fatores associados ao acesso da população aos alimentos. Desde a década de 1960, a subnutrição em regiões tropicais registrou uma redução significativa, aproximando-se de médias globais, impulsionada pela maior oferta de alimentos básicos com preços reduzidos. Na Ásia, países como Índia e Bangladesh exemplificam essa dinâmica, onde a queda nos custos de alimentos básicos, como o arroz, contribuiu para o deslocamento dos gastos a alimentos mais nutritivos e avanços na diversidade alimentar, apesar dos desafios ainda existentes nesses países com alta densidade populacional e desigualdade (Torlesse et al. 2003; Johnson et al. 2024).

No Brasil, estudos como o de Alves et al. (2010) indicam que a evolução tecnológica e os ganhos de produtividade agrícola resultaram em uma queda média anual de 3% nos preços reais da cesta básica alimentar desde 1970. Essa redução nos custos, associada ao crescimento da renda, está diretamente relacionada à menor incidência de desnutrição na América Latina, onde a maior disponibilidade interna também foi acompanhada pela expansão da produção para grandes excedentes de grãos e carnes, reduzindo a dependência de importações e impulsionando exportações, gerando mais renda no interior do país, especialmente no caso brasileiro (Tabela 3).

A região da Ásia-Pacífico também apresentou avanços significativos na produção agrícola, atendendo de forma mais eficaz às demandas internas. Em contraste, a SSA enfrenta um crescimento no consumo que ainda supera amplamente sua capacidade produtiva.

Tabela 3. Produção, consumo, importação e exportação de grãos (arroz, milho, trigo e grão de soja) e carnes (carne bovina, suína e de frango), em milhões de toneladas, em 1974 e em 2024. Fonte: elaborado pelo Insper Agro Global com base nos dados do USDA e da FAO.

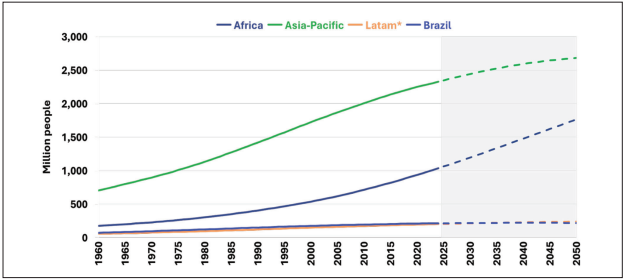

O nível de renda é determinante para a segurança alimentar, influenciando tanto o acesso a dietas diversificadas quanto a capacidade produtiva, já que agricultores com maiores recursos adotam tecnologias que elevam a produtividade. Estudos confirmam que ganhos agrícolas têm impacto mais expressivo na redução da pobreza do que investimentos em outros setores (Thirtle et al. 2003). A relação entre renda per capita e desnutrição é clara, mas a evolução entre 1974 e 2024 evidencia os baixos níveis na Ásia-Pacífico e, sobretudo, na África, justamente as regiões com maior crescimento populacional projetado, o que amplia os desafios de acesso e estabilidade alimentar (Figuras 5 e 6).

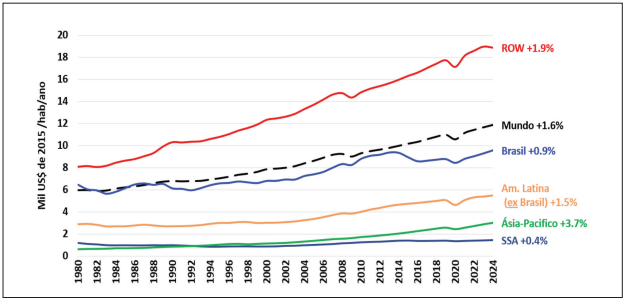

Figura 5. Renda per capita por região, em US$ milhares/hab, em US$ de 2015. Fonte: elaborado pelo Insper Agro Global com base nos dados do World Bank (2025).

Figura 6. Evolução populacional e projeção nas regiões tropicais, entre 1960 e 2050, em milhões de pessoas. Fonte: elaborado pelo Insper Agro Global com base nos dados da ONU (2024). Nota: na legenda superior, da esquerda para a direita, África, Ásia-Pacífico, América Latina e Brasil.

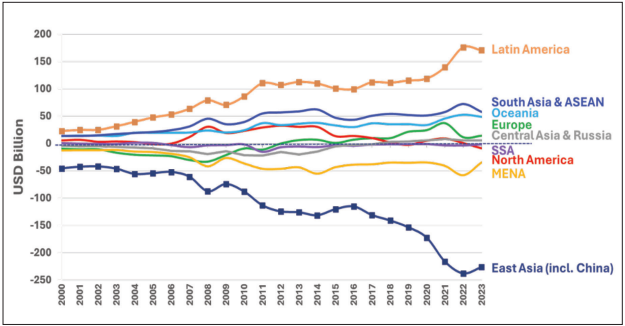

Instabilidade política, crises econômicas e extremos climáticos ampliam a vulnerabilidade alimentar e reforçam a necessidade de políticas públicas que combinem crescimento inclusivo e resiliência produtiva. Nesse contexto, o comércio internacional é decisivo ao conectar regiões superavitárias e deficitárias, ampliando o acesso, a estabilidade e a diversidade alimentar, além de reduzir custos por ganhos de eficiência. A América Latina, especialmente o Brasil, desempenha papel estratégico nesse equilíbrio, contribuindo com elevada capacidade produtiva e ajudando a estabilizar preços globais (Arias et al. 2024; Díaz-Bonilla et al. 2024). A Figura 7 apresenta o saldo comercial de produtos alimentares em regiões selecionadas.

Figura 7. Evolução do saldo comercial de alimentos no mundo por região, entre 2000 e 2023, em bilhões de dólares correntes. Fonte: elaborado pelo Insper Agro Global com base nos dados do UN Comtrade e do Trade Data Monitor (2024). Nota: de cima para baixo, América Latina; Sul da Ásia e Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN); Oceania; Europa; Ásia Central e Rússia; África Subsaariana (SSA); América do Norte; Oriente Médio e África do Norte (MENA); Ásia Oriental (incluindo China).

FATORES AMBIENTAIS E RISCOS CLIMÁTICOS

Além de assegurar a segurança alimentar, a agropecuária moderna enfrenta novas exigências diante das pressões climáticas: diferentemente da Revolução Verde, que priorizou produtividade e custos, hoje é necessário conciliar oferta de alimentos, mitigação de impactos ambientais e adaptação dos sistemas produtivos.

O aquecimento global já é mensurável, com aumento médio de 1,7 °C nos países tropicais entre 1961 e 2024, acima do limite de 1,5 °C do Acordo de Paris, reforçando a urgência de estratégias que integrem produção e resiliência climática (FAO 2025a). O aumento das temperaturas gera impactos diretos na produção agropecuária. Mesmo culturas bem adaptadas ao calor, como milho, sorgo e milheto, registram quedas de produtividade quando expostas a temperaturas acima das ideais. Estima-se que o rendimento do milheto poderá diminuir cerca de 6% até o fim do século na África e na Índia, sendo o calor global o principal responsável (Berg et al. 2013). Importante mencionar que a região tropical é a de maior incidência solar do globo, o que ajuda processos fotossintéticos, mas também recebe maiores impactos de radiação.

A disponibilidade hídrica também desempenha um papel chave, especialmente porque os países tropicais concentram cerca de 22.360,7 bilhões de m³ de recursos hídricos globais (52% do total), embora sua distribuição seja marcadamente desigual entre os países. A água é um fator crítico em países da SSA, mas abundante na América Latina. Mudanças climáticas na região, com redução na precipitação e aumento das temperaturas, podem levar a quedas na produtividade agrícola estimadas entre 15% e 50% (Nhemachena et al. 2020). Investimentos em gestão hídrica são altamente estratégicos; no entanto, a implementação é dificultada por barreiras institucionais e limitações financeiras, principalmente na SSA (Hanjra & Gichuki, 2008; Nhemachena et al. 2018).

A disponibilidade de terras aráveis é outro aspecto importante, refletindo tanto o potencial de expansão agrícola regional quanto a pressão sobre os ecossistemas. Dados do World Bank (2025) indicam que, de 1961 a 2021, a área global de terras aráveis aumentou 27%, passando de 1.020,13 para 1.395,96 milhões de hectares. Na América Latina, a área cultivável mais que dobrou nesse período, saltando de 40,08 para 83,12 milhões de hectares, com destaque ao Brasil, que apresentou o maior crescimento relativo (59%). A SSA apresentou crescimento expressivo de 44%, sustentado pela incorporação de áreas de sequeiro entre 1961 a 2021. Já a Ásia registrou expansão mais modesta (8%), limitada pela escassez de áreas potencialmente aráveis (World Bank 2025).

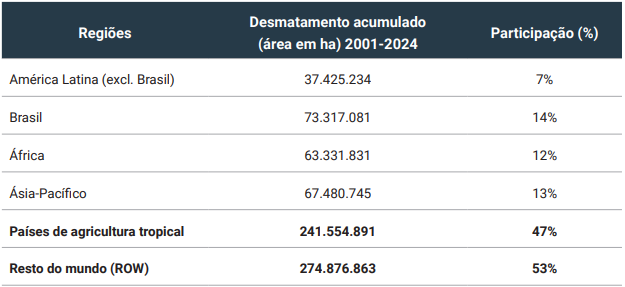

O avanço acelerado da agricultura nos trópicos evidencia seu dinamismo, mas também amplia riscos quando a expansão ocorre sobre novas áreas com baixa intensidade tecnológica, resultando em perda de biodiversidade, degradação do solo e pressões climáticas (Barbier 2004; Gomiero 2016). Os solos tropicais, já naturalmente pouco férteis e suscetíveis à degradação, somados ao clima quente que favorece pragas, exigem manejo integrado constante (Sousa et al. 2018; Gonçalves 2021). Nessa conjuntura, a perda de cobertura florestal acelera a deterioração da fertilidade, da disponibilidade hídrica e de padrões climáticos locais (Rivero et al. 2009). Entre 2001 e 2024, estima-se que países tropicais tenham perdido cerca de 241,5 milhões de hectares de florestas (Tabela 4)[2].

Tabela 4. Desmatamento acumulado no mundo, por região em hectares acumulados, de 2001 a 2024. Fonte: elaborado pelo Insper Agro Global com base nos dados da Global Forest Watch (2025).

A maior frequência de eventos extremos e a vulnerabilidade dos países em desenvolvimento reforçam a urgência de estratégias integradas que combinem adaptação e mitigação. Práticas conservacionistas amplamente utilizadas, como plantio direto, rotação de culturas, sistemas integrados, agroflorestais e manejo em curvas de nível, são fundamentais por reduzirem impactos e aumentarem produtividade e renda rural (Costa et al. 2023). A recuperação de áreas degradadas e a intensificação produtiva também permitem expandir a produção sem necessidade de conversão de vegetação nativa. Na América Latina, sistemas agroflorestais, como cercas vivas e silvipastoris, geram benefícios múltiplos, incluindo conservação do solo e aumento da produtividade (Budowski & Russo 1993; Montes-Londoño 2017), enquanto a biotecnologia tem viabilizado cultivos mais resistentes a estresses bióticos e abióticos (Cockcroft et al. 2004). Contudo, a adoção ampla dessas práticas depende de superar limitações socioeconômicas, adaptar técnicas às condições locais e integrar saberes tradicionais (Picado 2024).

Na Ásia e no Pacífico, práticas como sistemas agroflorestais, manejo de nutrientes e controle da erosão têm mostrado bons resultados em lavouras de café (Kiup et al. 2025). Já a Agricultura Sustentável de Baixo Uso de Insumos (LEISA) aparece como alternativa para agricultores com menos recursos (Thanh 1996).

Na África Subsaariana (SSA), estratégias como rotação de culturas, intercropping, agricultura de conservação, sistemas agroflorestais e microdosagem de fertilizantes contribuem para a fertilidade do solo e resiliência climática, mas a adoção é limitada por insegurança fundiária, falta de assistência técnica e restrições de crédito (Kuyah et al. 2021; Sithole & Olorunfemi 2024). Além disso, ganhos de produtividade ainda dependem de maior uso de fertilizantes e defensivos, dada a baixa fertilidade dos solos tropicais (Gowing & Palmer 2008).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A agricultura tropical é central para a segurança alimentar global, apoiada em recursos abundantes, posição estratégica no comércio e capacidade de produção em larga escala, como mostram os avanços da América Latina e de partes da Ásia. Contudo, persistem desafios estruturais, sobretudo na África Subsaariana, onde baixos níveis de produtividade e vulnerabilidade climática limitam o potencial agrícola. Esses fatores, agravados pela intensificação de eventos extremos, exigem soluções sistêmicas e de longo prazo.

No campo ambiental, a recuperação de áreas degradadas é prioridade para conciliar expansão produtiva e conservação, reduzindo a pressão sobre ecossistemas nativos. Para ser efetiva, essa agenda deve ser inclusiva, com instrumentos que permitam a participação de pequenos produtores de baixa renda e limitado acesso tecnológico. Isso requer mecanismos de blended finance, combinando recursos públicos, privados e filantrópicos, além de maior cooperação internacional para viabilizar iniciativas sustentáveis.

Em termos de adaptação e inovação, é crucial o desenvolvimento de variedades agrícolas mais resilientes, sistemas de baixo carbono e práticas eficientes no uso de insumos. A disseminação dessas soluções depende de redes de extensão rural, crédito, seguros agrícolas e estímulos ao cooperativismo, garantindo alcance aos pequenos produtores que respondem por parte significativa da produção tropical. A cooperação entre instituições de pesquisa, nos diferentes países da região, pode acelerar a geração de tecnologias adaptadas e reduzir a dependência de modelos desenvolvidos em regiões temperadas.

No âmbito comercial, a integração entre países tropicais é estratégica para conectar regiões superavitárias, como a América Latina, a deficitárias, como a África Subsaariana. A redução de barreiras tarifárias e não tarifárias e a adequação a padrões globais cada vez mais rigorosos em sanidade e sustentabilidade podem ampliar competitividade, promover desenvolvimento integrado e reforçar a segurança alimentar.

Portanto, o futuro da agricultura tropical poderia ser impulsionado com um maior alinhamento entre sustentabilidade ambiental, inovação tecnológica e maior integração comercial entre os diferentes países da região. Ancorado em políticas públicas robustas e financiamento inovador, é possível construir um modelo agrícola resiliente e inclusivo, que pode consolidar o papel da agricultura tropical como um elemento indispensável para a segurança alimentar e o desenvolvimento global no século XXI.

Notas

[1]Este estudo também contou com a colaboração de Luiz Arthur Chiodi Pereira e Alberto Pfeifer.

[2]Os dados mostram a perda de áreas com árvores acima de 5 metros de altura e com pelo menos 30% de cobertura do dossel em 2000, no período de 2001 a 2024.

Referências bibliográficas

Alves, E., Geraldo da Silva e Souza & Antônio S. P. B. 2010. “Por que os preços da cesta básica caíram?” Revista de Política Agrícola, 19 (2): 14-20. https://rpa.sede.embrapa.br/RPA/article/view/322.

Ameen, A. & Raza, S. 2017. “Green Revolution: A Review”. International Journal of Advances in Scientific Research, 3 (12): 129-137. https://doi.org/10.7439/ijasr.v3i12.4410.

Arias, J., Marcos S. Jank, Victor M. Cardoso, Víctor Umaña & Leandro Gilio. 2024. The Role of International Trade of Promoting Food Security. IICA/INSPER. https://agro.insper.edu.br/storage/papers/September2024/INTERNATIONAL%20TRADE.pdf.

Barbier, E. B. 2004. “Explaining Agricultural Land Expansion and Deforestation in Developing Countries”. American Journal of Agricultural Economics, 86 (5): 1347-1353. https://www.jstor.org/stable/3697952.

Barros, G.S.C. 2022. “O agronegócio brasileiro no pós-Segunda Guerra Mundial: o processo de transformação e seus resultados”. In Brasil rural contemporâneo: interpretações. Geraldo S.C.B. & Zander N. (orgs): 122-187. https://repositorio.usp.br/item/003143756.

Berg, A., N. de Noblet-Ducoudré, B. Sultan, M. Lengaigne & M. Guimberteau. 2013. “Projections of Climate Change Impacts on Potential C4 Crop Productivity over Tropical Regions”. Agricultural and Forest Meteorology, 170 (15): 89-102. https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2011.12.003.

Blanco, C. & X. Raurich. 2022. “Agricultural Composition and Labor Productivity”. Journal of Development Economics, 158 (102934). https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2022.102934.

Budowski, G. & R. O. Russo. 1993. “Live Fence Posts in Costa Rica: a Compilation of the Farmer's Beliefs and Technologies”. Journal of Sustainable Agriculture, 3 (2): 65-87. https://doi.org/10.1300/J064v03n02_07.

Byerlee, D., I. Scoones & L. M. Cabral. 2002. “Knowledge, Science and Politics: the Role of Agricultural Research in Africa’s Green Revolution”. IDS Working Paper, 213.

Costa, C. G., J. Lopes & G. M. da Cruz. 2023. Regenerative Agriculture in Brazil: Challenges and Opportunities. Rio de Janeiro: CEBDS - Relatório técnico. https://cebds.org/wp-content/uploads/2023/11/CEBDS_CTALIMENTOS-ING.pdf.

Cockcroft, C. E., L. Herrera-Estrella & C. G. B. Nordelo. 2004. “Agricultural Biotechnology in Latin America and the Caribbean”. Agricultural and Food Sciences, Environmental Science. https://doi.org/10.1002/0470869143.kc067.

Díaz-Bonilla, E., E. Trigo & R. Campos. 2024. “Acerca de los sistemas alimentarios ‘fallidos’ y otras narrativas”. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). https://opsaa.iica.int/resource-1480-acerca-de-sistemas-alimentarios-%E2%80%9Cfallidos%E2%80%9D-y-otras-narrativas.

Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO). 2025. Temperature Change on Land. Rome: FAOSTAT. http://www.fao.org/faostat/en/#data/ET.

FAO. 2025. The Tropical Agriculture Platform (TAP). https://www.fao.org/in-action/tropical-agriculture-platform/en

FAO. 2025. AQUASTAT Dissemination System. Roma. https://data.apps.fao.org/aquastat/?lang=en.

Garcia, J. R. 2014. “Trabalho rural: tendências em face das transformações em curso”. In: O mundo rural no Brasil do século 21. A.M. Buainain, E. Alves, J.M. SIlveira & Z. Navarro (Orgs). Brasília, DF: Embrapa: 559-590. https://www.eco.unicamp.br/images/publicacoes/Livros/geral/O-mundo-rural.pdf.

Global Forest Watch. 2025. Global Dashboard - World Resources Institute. https://www.globalforestwatch.org/dashboards/global/.

Gomiero, T. 2016. “Soil Degradation, Land Scarcity and Food Security: Reviewing a Complex Challenge”. Sustainability, 8 (3): 281. https://doi.org/10.3390/su8030281.

Gonçalves, P. A. S. 2021. “Manejo de solos e a nutrição de plantas e sua relação com a ocorrência de pragas”. Scientific Electronic Archives, 14 (6): 91-100.

Gowing, J. & M. Palmer. 2008. “Sustainable Agricultural Development in Sub-Saharan Africa: the Case for a Paradigm Shift in Land Husbandry”. Soil Use and Management, 24 (1): 92-99. https://doi.org/10.1111/j.1475-2743.2007.00137.x.

Hazell, P. B. R. 2009. “The Asian Green Revolution”. IFPRI Discussion Paper. https://hdl.handle.net/10568/161978.

Jayne, T. S. & S. Rashid. 2013. “Input Subsidy Programs in Sub-Saharan Africa: a Synthesis of Recent Evidence”. Agricultural Economics, 44 (6): 547-562. https://doi.org/10.1111/agec.12073.

Köppen, W. P. 1936. “Das geographische System der klimate”. Handbuch der Klimatologie. https://koeppen-geiger.vu-wien.ac.at/pdf/Koppen_1936.pdf.

Hanjra, M. A. & F. Gichuki. 2008. “Investments in Agricultural Water Management for Poverty Reduction in Africa: Case Studies of Limpopo, Nile, and Volta River Basins”. Natural Resources Forum, 32 (3): 185-202. https://doi.org/10.1111/j.1477-8947.2008.00191.x.

Kiup, E., T. Swan & D. J. Field. 2025. “Soil Management Practices in Coffee Farming Systems in the Asia-Pacific Region and Their Relevance to Papua New Guinea: a Systematic Review”. Soil Use and Management, 41 (2): 1-17. https://doi.org/10.1111/sum.70068.

Kuyah, S., G. W. Sileshi, L. Nkurunziza, N. Chirinda, P. C. Ndayisaba, K. Dimobe & I. Öborn. 2021. “Innovative Agronomic Practices for Sustainable Intensification in Sub-Saharan Africa: a Review”. Agronomy for Sustainable Development, 41 (16): 16-21. https://doi.org/10.1007/s13593-021-00673-4.

Montes-Londoño, I. 2017. “Tropical Dry Forests in Multi-Functional Landscapes: Agroforestry Systems for Conservation and Livelihoods”. In Integrating Landscapes: Agroforestry for Biodiversity Conservation and Food Sovereignty. F. Montagnini (org): 47–78. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-69371-2_3.

Nhemachena, C., L. Nhamo, G. C. Matchaya, C. R. Nhemachena, B. Muchara, S. T. Karuaihe & S. N. Mpandeli. 2020. “Climate Change Impacts on Water and Agriculture Sectors in Southern Africa: Threats and Opportunities for Sustainable Development”. Water, 12 (10): 2673. https://doi.org/10.3390/w12102673.

Nhemachena, C., G. Matchaya, S. Nhlengethwa & C. R. Nhemachena. 2018. “Exploring Ways to Increase Public Investments in Agricultural Water Management and Irrigation for Improved Agricultural Productivity in Southern Africa”. Water, 44 (3): 474-481. https://doi.org/10.4314/wsa.v44i3.15.

Johnson, D., S. Baksi & C. A. Sethu. 2024. “Green Revolution in India: Making Sense of the Qualitative and Quantitative Aspects of Change”. Economic & Political Weekly, 59 (52): 58-68. https://www.epw.in/journal/2024/52/special-articles/green-revolution-india.html.

Picado, H. V. 2024. “Cultural Management in Agro-Ecological Practices, the Cases of Nicaragua, Costa Rica, and Panama”. Mercator, 23. https://doi.org/10.4215/rm2024.e23034.

Pingali, P. L. 2012. “Green Revolution: Impacts, Limits, and the Path Ahead”. Proceedings of the National Academy of Sciences, 109 (31): 12302-12308. https://doi.org/10.1073/pnas.0912953109.

Poulton, C., J. Kydd & A. Dorward. 2006. “Overcoming Market Constraints on Pro-Poor Agricultural Growth in Sub-Saharan Africa”. Development Policy Review, 24 (3): 243-277. https://doi.org/10.1111/j.1467-7679.2006.00324.x.

Rodríguez-Sáenz, D., E. Bianchi & A. Campos. 2021. El comercio internacional de productos agroalimentarios de América Latina y el Caribe y la transformación de los sistemas alimentarios. San José: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). https://hdl.handle.net/11324/18591.

Rivero, S., O. T. Almeida, S. Ávila & W. P. Oliveira. 2009. “Pecuária e desmatamento: uma análise das principais causas diretas do desmatamento na Amazônia”. Nova Economia, 19 (1): 41-66. https://doi.org/10.1590/S0103-63512009000100003.

Sheahan, M. & C. B. Barrett. 2017. “Review: Food Loss and Waste in Sub-Saharan Africa”. Food Policy, 70: 1-12. https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2017.03.012.

Sousa, R. M., M. B. Furtado, D. R. Araújo, C. M. Oliveira & R. D. Castro. 2018. “Eficiência no uso dos nutrientes em solos tropicais propensos à coesão: alternativas de manejo”. Acta Tecnológica, 12 (2): 61-72. https://doi.org/10.35818/acta.v12i2.624.

Thanh, D. N. 1996. Low External Input Sustainable Agriculture (LEISA) in Selected Countries of Asia: Regional Workshop Report and Case Studies. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Thirtle, C., L. Lin & J. Piesse. 2003. “The Impact of Research-Led Agricultural Productivity Growth on Poverty Reduction in Africa, Asia and Latin America”. World Development, 31 (12): 1959-1975. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2003.07.001.

Torlesse, H., L. Kiess & M. W. Bloem. 2003. “Association of Household Rice Expenditure with Child Nutritional Status Indicates a Role for Macroeconomic Food Policy in Combating Malnutrition”. The Journal of Nutrition, 133 (5): 1320-1325. https://doi.org/10.1093/jn/133.5.1320.

United States Agency for International Development (USAID). 2016. USAID’s Legacy in Agriculture Development: 50 Years of Progress. Washington, DC: Bureau for Food Security.

Vieira-Filho, J. E. R. & A. Fishlow. 2017. A. Agricultura e indústria no Brasil: inovação e competitividade. Brasília, DF: IPEA. https://repositorio.ipea.gov.br/entities/book/fddabcf5-9992-4c77-bc0c-240de47e92c7.

You, L., C. Ringler, U. Wood-Sichra, R. Robertson, S. Wood, T. Zhu & Y. Sun. 2011. “What Is the Irrigation Potential for Africa? A Combined Biophysical and Socioeconomic Approach”. Food Policy, 36 (6): 770-782. https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2011.09.001.

World Bank. 2025. Arable Land (hectares). DataBank: Metadata Glossary. https://databank.worldbank.org/metadataglossary/world-development-indicators/series/AG.LND.ARBL.HA.

Recebido: 30 de setembro de 2025

Aceito para publicação: 13 de outubro de 2025

Copyright © 2025 CEBRI-Revista. Este é um artigo em acesso aberto distribuído nos termos da Licença de Atribuição Creative Commons, que permite o uso irrestrito, a distribuição e reprodução em qualquer meio, desde que o artigo original seja devidamente citado.